日本電信電話(NTT/東京都千代田区)と明治大学は2月4日、環境への負荷低減に資する、土壌中における微生物の長期生存をコントロールする基盤技術を確立したと発表した。

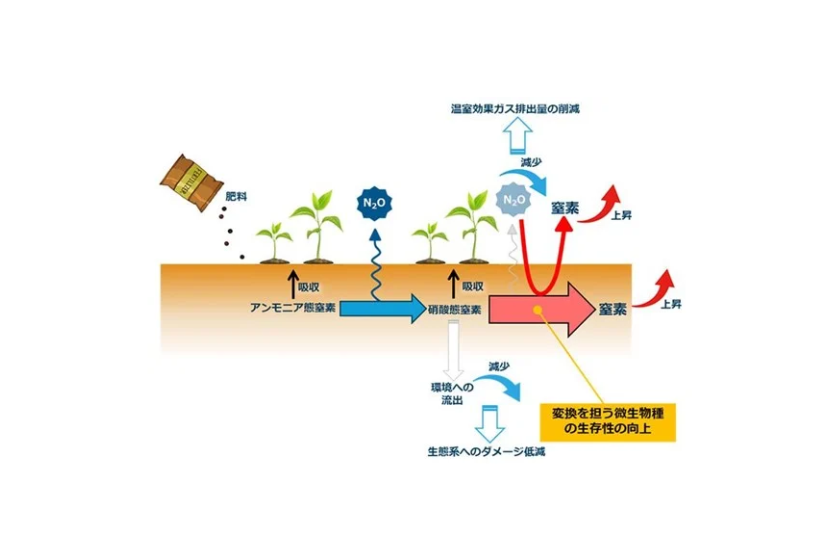

この成果は、土壌中の微生物の生存性を改変することで、土壌中から排出されるGHGの削減や、物質循環の最適化による化学肥料の使用量削減など、環境への負荷を低減する基盤技術への活用が期待される。

土壌のGHG排出削減や化学肥料の使用量削減などに期待

今回、土壌中微生物の生存性をコントロールする方法として、環境中に存在する単一の細菌、大腸菌をモデル微生物として用いて、世界で初めて土壌中における長期生存に必要な複数の遺伝子を特定することに成功した。

この技術を用いれば、例えば、硝酸から窒素、亜酸化窒素(N2O)から窒素へ変換する微生物の土壌中の生存性を高めることができ、CO2よりも約290倍の温室効果があるN2O排出量の減少や過剰な窒素源の環境への流出量減少につながるという。

今後は土壌中の循環系を評価しながら、研究開発を進めていく。

特定の微生物の活動を制御し環境負荷を低減へ

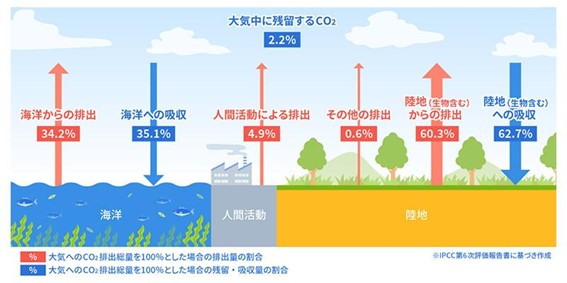

CO2の排出は、土壌を含む陸地からの排出が人間活動による排出の約12倍高いことが報告されている。また、亜酸化窒素(N2O)は、化学肥料の過剰な土壌への添加と土壌中の微生物の活動によって生成される。さらに、窒素などの栄養は、河川などの外環境に流出することで生態系にダメージを与える。そのため、土壌中における微生物の活動を適切にコントロールし、環境負荷を低減する技術が求められている。

これまで、土壌に含まれる微生物の活動をコントロールする主な方法は、物理的な性質(土壌の硬さ、保水性、通気性など)や、化学的な性質(土壌のpHや養分の種類・量など)を変化させることによって行われてきた。しかし、これらの方法では、土壌中に多様に存在する微生物叢全体の量を変化させることはできても、例えば、N2Oを変換する微生物など、任意の微生物種毎に量を増減させることができないという課題があった。

地球上におけるCO2循環(出所:日本電信電話)

土壌中での長期生存に関わる転写因子とその機能を解明

今回の研究では、単一の細菌(大腸菌)における全転写因子を対象とし、土壌中での細菌の長期生存に必要な遺伝子を初めて包括的に特定した。概要は、以下の通り。

研究成果の概要

土壌中において、微生物の長期的な生存性に関わる遺伝子の情報はほとんどない。そこで、遺伝子の解析が最も進んでおり、各遺伝子の機能に関する知見が蓄積されているモデル微生物である大腸菌を用いた。

今回の研究では、まず、大腸菌を用いた土壌中での長期生存性を評価するための測定手法の確立を行った。次に、確立した生存性を測定する手法を用い、大腸菌が有する全約300個の転写因子を対象に、土壌中の生存性に関わる遺伝子の特定を試みた。転写因子はDNAに特異的に結合するタンパク質で、ゲノム上にある遺伝子の発現は、これら転写因子によって調節される。

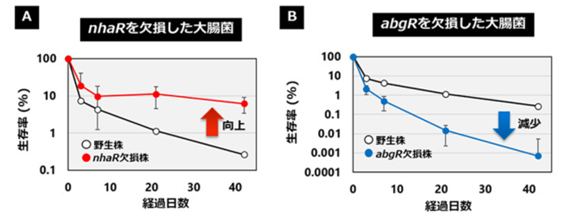

各転写因子と土壌中の生存性の関係を、各転写因子遺伝子が欠損している大腸菌を用いて調査したところ、土壌中での長期生存性に関与する14個の遺伝子を特定することに成功した。このうち13個の遺伝子は今回の研究で初めて明らかになった。

大腸菌の土壌中生存率に大きな影響を与えた転写因子の実験結果例(出所:日本電信電話)

先行研究の情報を元に、今回の研究で特定した転写因子の微生物における機能をまとめた。赤字は欠損させることで生存性が向上した転写因子(4株)を示し、青字は低下した転写因子(10株)を示している(下図)。これらのことから、微生物は土壌中で長期生存するために、定常期や浸透圧のストレス適応、さらに炭素源や窒素源の代謝に関わる遺伝子群を利用していることがわかった。また、この研究の解析から、これらの転写因子は微生物種間における保存性が高く、微生物にとって普遍的な機能であることも合わせてわかった。

特定した遺伝子の微生物における機能分類(出所:日本電信電話)

なお同研究は、NTT宇宙環境エネルギー研究所と明治大学農学部農芸化学科の島田 友裕准教授との共同によるもの。2月4日付けの英科学誌Scientific Reportsにて掲載された。

【引用】

環境ビジネス. https://www.kankyo-business.jp/news/372463e8-3580-4f4d-ae1e-4a2a54b6e954