シンガポール貿易産業省(MTI)は11月21日、アゼルバイジャンでのCOP29気候サミットで、ペルーとの二国間炭素取引協定の交渉が実質的に終了したと発表した。パリ協定第6条に沿った実施協定(IA)により、シンガポールはペルーから 炭素クレジットを購入できるようになる。

シンガポールの持続可能性・環境大臣兼貿易関係担当大臣のグレース・フー氏は次のように述べた。

「ペルーとの実施協定に関する実質的な交渉が成功裏に終了したことは、気候変動と闘い、協力を通じて気候目標を達成するという我々の共同の取り組みにおいて重要な節目となる。我々は、地球規模の気候対策を推進するためのペルー側の協力に感謝する。協定が締結されれば、民間部門がこの協定を活用して炭素クレジットプロジェクトを展開し、具体的な環境成果を実現することを期待している。」

炭素クレジット協力:実施協定の実現

このパートナーシップは、炭素市場における二国間協力の基礎を築いた、2022年の両国間の覚書(MOU)に基づいています。

次のステップは、実装署名を通じて合意を正式化することです。コラボレーションと合意の主なハイライトは次のとおりです。

- この協力は、緩和努力を強化し、効果的な気候変動解決策を拡大し、両国が気候目標を推進するのを支援することを目的としています。

- この協定は、第6条に準拠した炭素クレジットを国際的に生成および移転するための枠組みも構築します。

- この協定は、炭素クレジット プロジェクトを開発するための明確な基準とプロセスを定義しています。また、シンガポールとペルーの間でクレジットを移転する方法についても概説しています。

- この合意では、独立した堅牢な会計を確保し、炭素クレジットの二重計算を排除するための手順が概説されている。

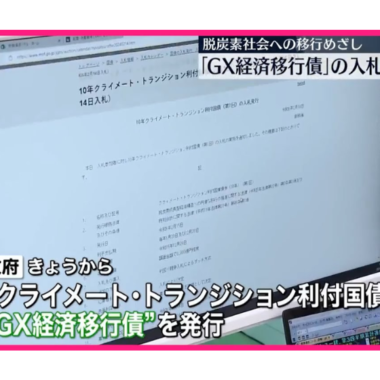

この計画が完成すれば、炭素税を課せられるシンガポール企業はペルーからクレジットを購入し、課税対象となる排出量の最大5%を相殺することができる。これは、炭素排出量を削減するための代替手段を模索するシンガポールの取り組みにおける重要な一歩となる。

COP29スポットライト:シンガポールが炭素市場とのつながりを拡大

シンガポールはCOP29で炭素クレジットイニシアチブの推進に積極的に取り組んでおり、この分野でいくつかの重要なマイルストーンを達成しました。11月18日、シンガポール持続可能金融協会は、マレーシア、インドネシア、シンガポール、タイ、ASEANを代表する5つの主要な炭素市場協会と協定を締結し、統一されたASEAN共通炭素フレームワークを作成しました。この協力は、実施コストを削減し、地域の炭素プロジェクトの機会を解放することを目指しています。

最近、シンガポールとザンビアは、 COP29サミットでパリ協定第6条に沿った炭素クレジットで協力するための同様の覚書(MOU)に署名しました。これは11月19日に発表されました。このMOUにより、両国は炭素クレジットの仕組みに関するベストプラクティスと知識を共有できます。また、両国に利益をもたらし、気候目標をサポートする炭素クレジットプロジェクトを特定するのにも役立ちます。

出典:ストレーツ・タイムズ

シンガポールはすでにパプアニューギニアおよびガーナと実施協定を締結しているが、これらの協定に基づく取引はまだ開始されていない。

同国は炭素市場に関して20カ国以上と積極的に連携しており、その大半はMOU段階にある。MTIは、カンボジア、チリ、フィジー、ケニア、ラオス、モンゴル、ペルー、ルワンダ、セネガル、スリランカ、フィリピンとも同様の協定を締結していることを明らかにした。

ペルーは、シンガポールとの炭素取引に関する重要な問題の最終調整が進んだ段階に達した国として、ブータン、ベトナム、パラグアイに加わった。

持続可能性と開発の双方にメリット

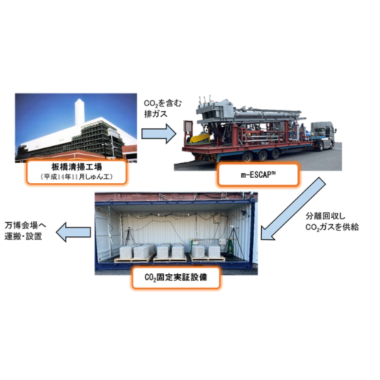

シンガポールは代替エネルギー資源の不足により脱炭素化において大きな課題に直面しています。そのため、炭素クレジットを購入することが最も実行可能な解決策と思われます。このようにして、国は子育て国とのプロジェクトに資金を提供することで炭素排出量を軽減することができます。

ペルーにとって、この協定は国際炭素市場へのアクセスを提供し、森林再生などの持続可能なプロジェクトへの投資をもたらします。このようなプロジェクトは環境目標に対応するだけでなく、地域開発を促進し、グリーン雇用を創出し、イノベーションを育みます。

ペルー環境省天然資源戦略開発担当副大臣ラケル・ソト氏は次のように述べた。

「シンガポールとの実施協定はペルーに大きな利益をもたらし、持続可能な開発を推進しながら気候変動に対処する能力を高めます。この協定を通じて、私たちは国際炭素市場にアクセスし、環境と経済の目標を支援する高品質の緩和プロジェクトに投資を向けることができます。この協定は、パリ協定第6条のメカニズムを活用してイノベーションを促進し、地元のグリーンジョブを創出し、透明性と効果的な方法で気候コミットメントを達成するというペルーのリーダーシップを強化します。シンガポールとのこのパートナーシップは、より持続可能な未来を築くための国際協力の力を強調しています。」

MTI は、炭素市場における透明性、品質、説明責任の維持に対するシンガポールの取り組みを強調しました。こうしたパートナーシップの拡大により、この東南アジアの国は最終的に世界の炭素市場のリーダーとなり、炭素クレジットを効果的に取引できるようになります。最後に、シンガポールは国際協力を活用して持続可能性の課題に取り組み、同時に世界の気候目標をサポートしています。

【引用】

carboncredits.com. COP29: Singapore and Peru Seal the Deal on Article 6 Carbon Credits Framework