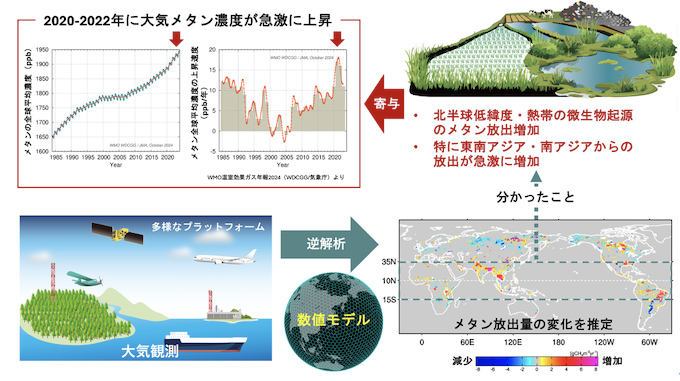

国立環境研究所(茨城県つくば市)らの研究チームは7月7日、2020年から2022年までに地球規模で起こった大気メタン濃度の急上昇の要因を明らかにしたと発表した。

地上・航空・船舶・衛星など多様な観測データとシミュレーションを活用し、高精度で地域ごとの傾向を把握・分析した結果、主に東南アジアや南アジアの湿地・水田・埋立地などでの微生物由来のメタン放出増加が原因であることが判明した。

アジアの低緯度地域による影響が大きいと推定

研究チームによる解析の結果、この急激な濃度上昇は、主に、熱帯から北半球低緯度(南緯15度から北緯35度)にかけての湿地や水田などの農業、埋立地などにおける微生物が起源のメタン放出が増加したことによって生じたことがわかった。また、その中でも特に東南アジアや南アジアといったアジアの低緯度地域における影響が大きいと推定された。

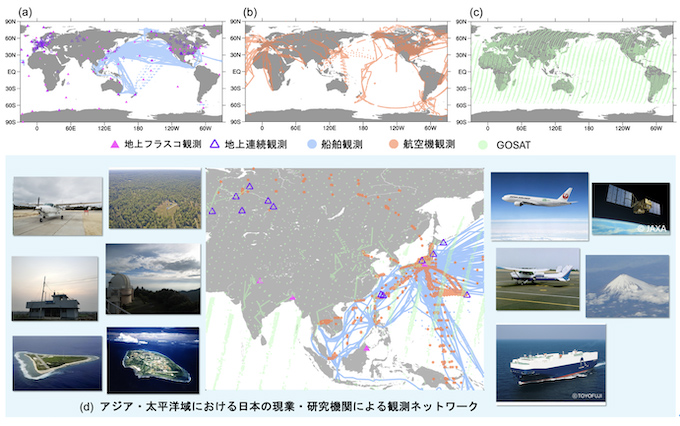

この結果は、地上観測局や船舶、航空機、人工衛星といったさまざまなプラットフォームによる観測データをそれぞれ数値シミュレーションに基づく解析に入力し、異なる解析間の整合性をみることによって得られた。

この研究では、日本のさまざまな機関によって得られた観測データを最大限に活用しているが、地上観測局や船舶、航空機による高精度観測がアジア地域で充実していることを特徴の1つとして挙げている。これらの観測に加え、温室効果ガス観測技術衛星「GOSAT」による広範囲な観測データも用いることで、高い確度をもって南アジアや東南アジアにおけるメタン放出量の増加傾向を捉えることに成功した。

メタンに関するさまざまな観測データを統合して解析することにより、メタン放出が増加している地域や起源を推定することが可能となり、地球温暖化対策(緩和策)への貢献が期待される。

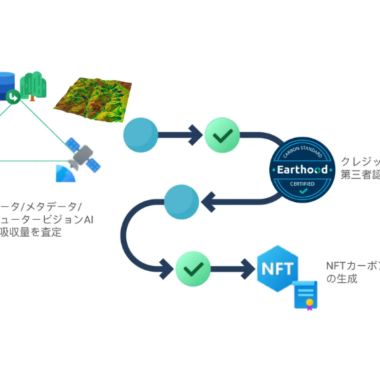

研究の概要(出所:国立環境研究所)

二酸化炭素に次ぐ重要な温室効果ガス

メタンは、二酸化炭素に次いで大きな温室効果を持つ。近年では、メタン排出量削減に向けた国際的な枠組み「グローバル・メタン・プレッジ」が立ち上がるなど、メタン排出量の削減に大きな関心が寄せられている。一方、現状では、大気中のメタン濃度は上昇の一途を辿っている。

メタンの発生源は、湿地などの自然発生源もあるが、エネルギー消費や農業、廃棄物処理などの人間活動による発生源が増加したことで、産業化以後の大気中のメタン濃度が増加したと考えられている。

最近では2020年から2022年にかけて、大幅にメタンの濃度が上昇し、観測史上最大の濃度上昇幅が記録された。この急激な濃度上昇が地球全体で生じていたことが、世界各地の観測によって確認されたが、その詳細な要因は分かっていなかった。

メカニズム解明に資するデータを蓄積へ

地球温暖化によって永久凍土が融解し、大量のメタンが大気に放出されるというシナリオが危惧されているが、今回の解析で2020―2022年の放出量が増加したと考えられる地域は永久凍土が主に存在する北極域ではなく低緯度の地域だった。

しかし、なぜ放出量が増加したのか、微生物起源で生じた可能性は示されたものの、そのメカニズムの解明にまでは至っていない。今後は、この研究で確立した解析を継続していくことで、メカニズム解明に資するデータを蓄積していく。また、再びメタン濃度の急激な上昇が発生した際には、即時に放出量の変化を把握できるよう、解析体制を整えていく。

この研究チームには、国立環境研究所、東京大学(東京都文京区)、東北大学(宮城県仙台市)、気象庁気象研究所( 茨城県つくば市)、獨協大学(埼玉県草加市)、国立極地研究所(東京都立川市)が参画している。

なお、国立環境研究所は7月7日、協力機関である気象庁気象研究所、獨協大学の研究チームが、日本独自の観測の貢献として、さまざまな手法による大気中のメタン濃度の長期観測結果を統合し、2022年までのメタン濃度の変動を解析した結果を報告している。

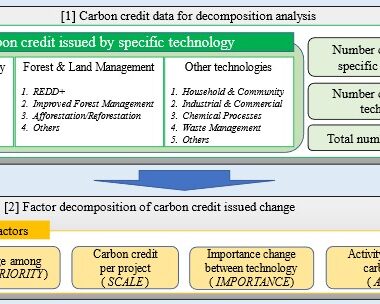

3通りの逆解析で放出量推定の確度を向上

今回、研究チームでは、「結果(大気濃度)」から「原因(放出量)」を推定する逆解析と呼ばれる手法を用いた。大気観測のデータから、数値シミュレーションをベースとした「逆解析」では、メタンの放出量変化の推定を行い、地球のどこで、どのような発生源による放出が増加した可能性があるかを調べた。また、この解析では、地上観測データを使った場合(船舶観測を含む)、航空機観測のデータも使った場合、また、温室効果ガス観測技術衛星GOSATを使った場合の3通りの逆解析を実施し、多面的な解析を行うことで、放出量推定の確度を高めた。

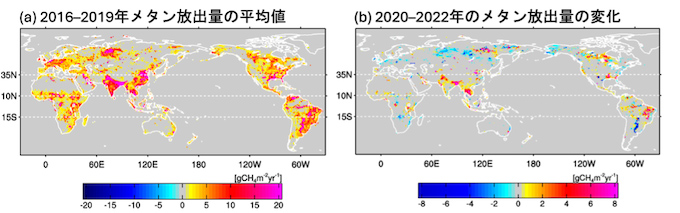

地上観測データのみを用いた場合の逆解析によって推定されたメタン放出量の(a)2016-2019年間の平均値と(b)2020-2022年における変化量(2016–2019年の平均値からの偏差)(出所:国立環境研究所)

(出所:国立環境研究所)

【参考】

国立環境研究所-アジア低緯度域からの放出増加により大気メタン濃度が急上昇(2020–2022年) —多様なプラットフォームの観測データを活用した放出量推定

国立環境研究所-長期観測データの統合解析から2022年までのメタン濃度の変動が明らかに —国環研と協力機関による日本独自の観測の貢献—

【引用】

環境ビジネス. https://www.kankyo-business.jp/news/e594bb75-5438-4923-9e0a-653230f6a3d5